Bahnhof Nienburg (Weser)

Sehr geehrte Besucher,

ein sehr großer Teil der hier gezeigten historischen Aufnahmen wurden mir freundlicherweise von Horst Oldenstädt aus Drakenburg zur Verfügung gestellt. Wie mir Herr Oldenstädt, der als Bundesbahnbeamter im Bahnhof Nienburg tätig war mitteilte, entstand die Sammlung von Dokumenten und Aufnahmen aus Anlass des 140 jährigen Bestehens der Bahnstrecke Hannover-Bremen und des Nienburger Bahnhofsfestes am 19.u, 20. September 1987.

In Zusammenarbneit mit Thomas Gatter von der Stadt Nienburg und zahlreichen Eisenbahnfreunden wurde nicht nur das Bahnhofsfest organisiert, sondern auch eine Festschrift erstellt, die als "Beiträge zur Nienburger Stadtgeschichte", Reihe C, Band 1, 1987 erschienen ist.

Zahlreiche der hier gezeigten Aufnahmen und Dokumente, wurden aus verschiedenen Archiven und Sammlungen oder von den namentlich genannten Personen zur Verfügung gestellt. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank. Ohne ihre Unterstützung könnte ich diese einmaligen Zeitdokumente hier nicht zeigen.

Da es zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer bis unmöglich ist noch den Urheber ausfindig zu machen um ihn zu kontaktieren, ich aber auf der anderen Seite nicht gegen evtl. Urheberrechte verstoßen möchte, betone ich hiermit ausdrücklich, dass ich jederzeit bereit bin die Urheberrechte an diesen Bildern zu respektieren.

Sollten Sie der Meinung sein, dass ich gegen eines Ihrer Rechte (Markenrecht, Copyright, Wettbewerbsrecht etc.) verstoßen habe, so bitte ich Sie, mich zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten und Kosten schon im Vorfeld zu kontaktieren. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird im Sinne der Schadenminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich immer bereit bin, Ihre Rechte zu respektieren. Es genügt mir eine kurze E-Mail mit einem Hinweis.

Viel Freude beim Betrachten dieser Seite.

Bahnhof Nienburg (Weser)

Geschichtliches

Nach dem bereits auf dem Teilabschnitt Hannover - Wunstorf am 15. Oktober 1847 der Zugbetrieb auf der Strecke von Hannover nach Minden aufgenommen wurde, wurden die sechs Bauabschnitte der Strecke von Wunstorf nach Bremen nur wenige Monate später bis zur Eröffnung am 12. Dezember 1847 fertiggestellt. Dazu waren "...4172 Arbeiter gleichzeitig beschäftigt und 1051 Pferde im Einsatz." ..."Außer den beiden Endbahnhöfen waren drei weitere Bahnhöfe vorgesehen, nämlich in Wunstorf, Nienburg und Verden. Dazu kamen Anhaltestellen - zum Teil in einfachster Form - in Neustadt, Linsburg, Eystrup, Dörverden,Langwedel, Achim uns Sebaldsbrück. Eystrup und Achim waren Wasserstationen."

Außerdem kamen noch Wohn-, Wacht- und Schilderhäuser sowie 93 optische Telegrafen, Meilensteine, Stationsschilder und viele andere Ausrüstungsgegenstände, die für einen ordnungsmäßigen Bahnbetrieb erforderlich waren, dazu. Der Kostenvoranschlag einschließlich des Fahrzeugparks belief sich schließlich auf 4 301 200 Reichsthaler."..." Die Bahnsteiggleise führten damals direkt am Empfangsgebäude entlang und waren mit den zu der Zeit üblichen niedrigen Bahnsteigen versehen."...

..."Das schmucke Bahnhofsgebäude lag damals noch außerhalb der Stadt in der freien Feldmark.

Stellwerke im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Bahnwärter, die sich in sogenannten Wärterbuden aufhielten, waren für die Regelung und die Sicherheit des Zugverkehrs zuständig."...

..."Die Bahnwärter waren auch für das Absperren der Straßen mittels „Barrieren" - den Vorläufern der Schranken zuständig. Im Bahnhof Nienburg war dieses der Verdener Chaussee und Stöckser Stra erforderlich.

So wie im Bahnhof wurden auch auf der Strecke die Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Mittels Flügeltelegrafen erfuhr der Lok führer den Zustand des folgenden Abschnitt und der folgende Bahnwärter die Fahrtrichtung des nächsten zu erwartenden Zuges.

Dazwischen waren Bahnwärter in etw 1000 Meter Abstand, in Kurven entsprechen enger, postiert. Sie hatten Meldungen über den Zugverkehr weiterzugeben und nach jeder Zugfahrt „ihren" Streckenabschnitt zu untersuchen. twa ab 1849 führte die Königlich Hannoversche Eisenbahnverwaltung den Morseapparat ein. Das vereinfachte die Weitergabe von Meldungen erheblich."

Quelle: "Beiträge zur Nienburger Stadtgeschichte", Reihe C, Band 1, 1987, Seite 21f

1845

Am 14.4.1845 Unterzeichnung des Vertrages zum Bau einer Eisenbahnstrecke von Hannover nach Bremen in Nienburg (Weser)

1846

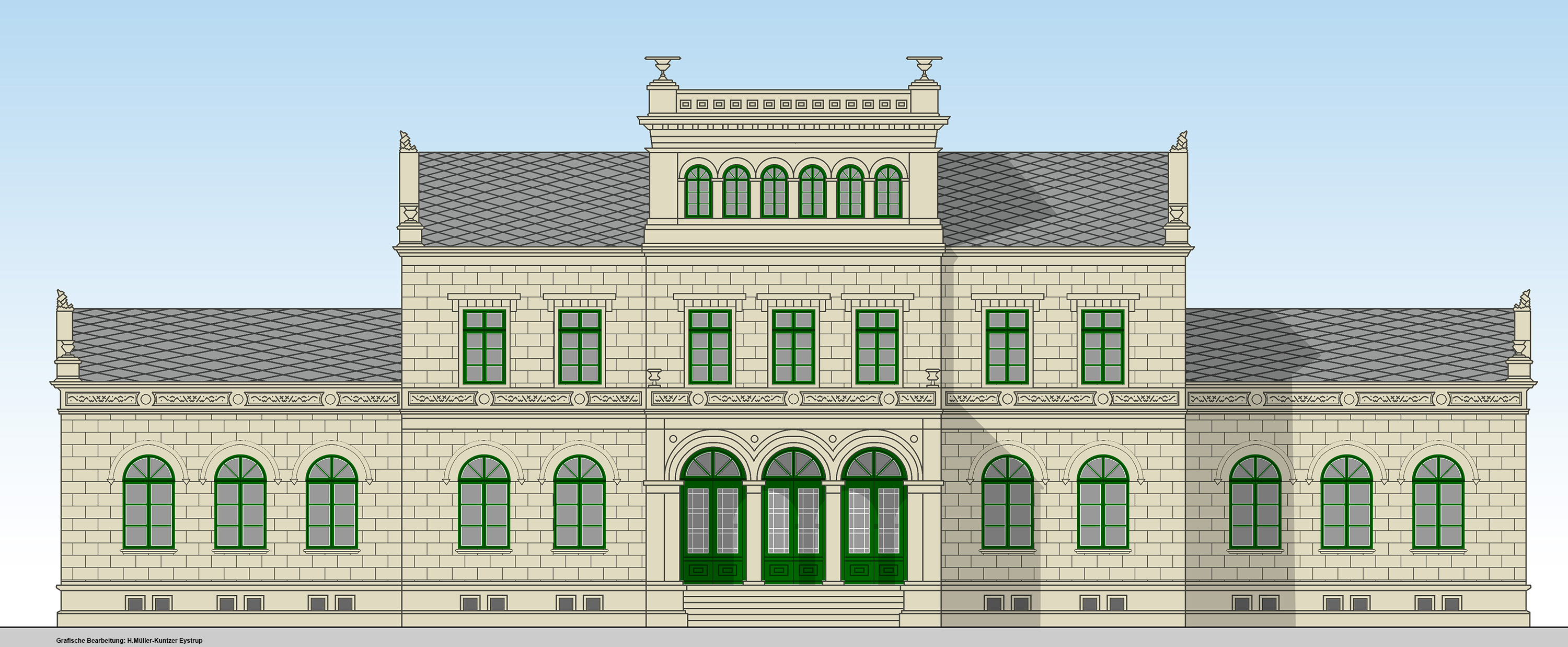

Entwurf des Nieburger Empfangsgebäudes

1847

Eröffnung der Strecke Wunstorf-Bremen (zunächst eingleisig)

Am 12.12.1847 Geburtstag des Bahnhofs Nienburg Inbetriebnahme der Lokstation

1848

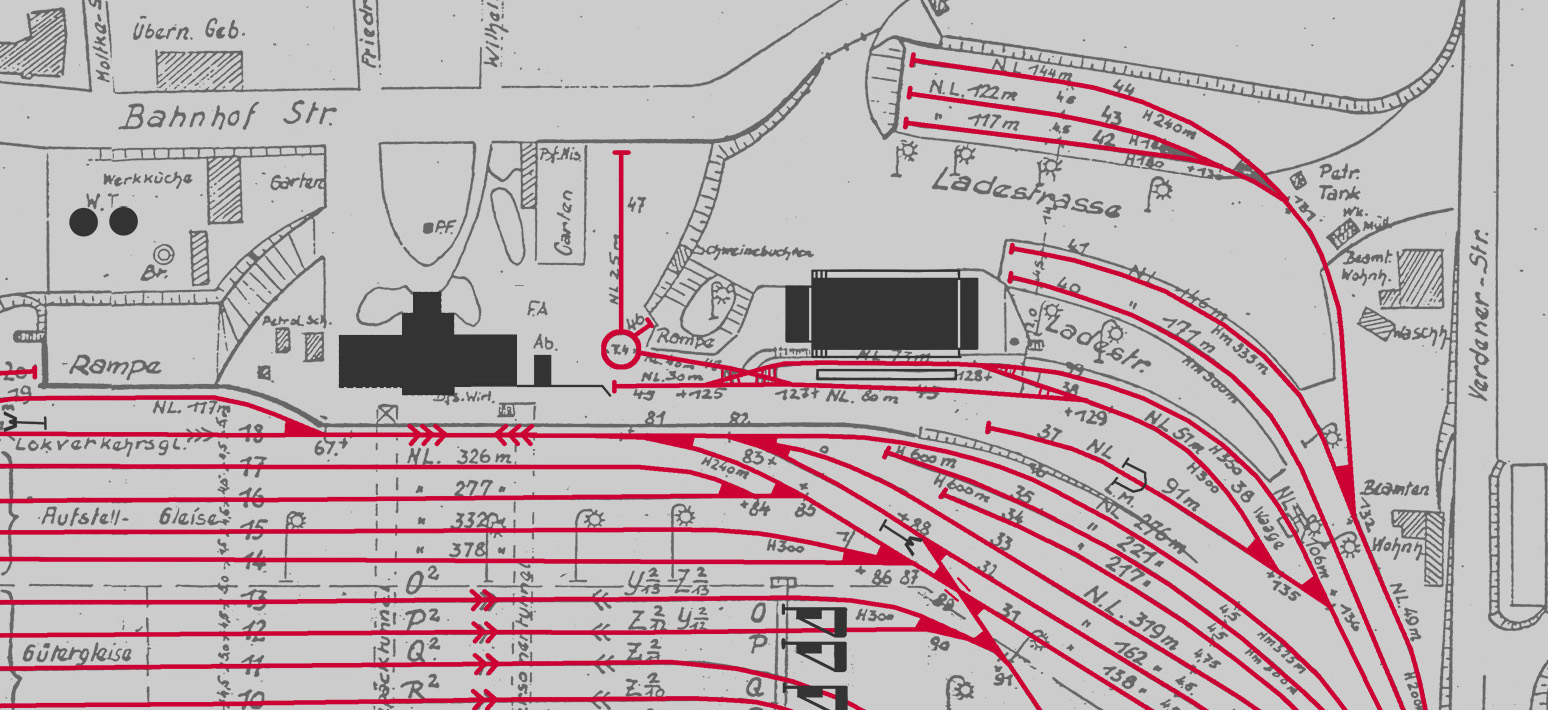

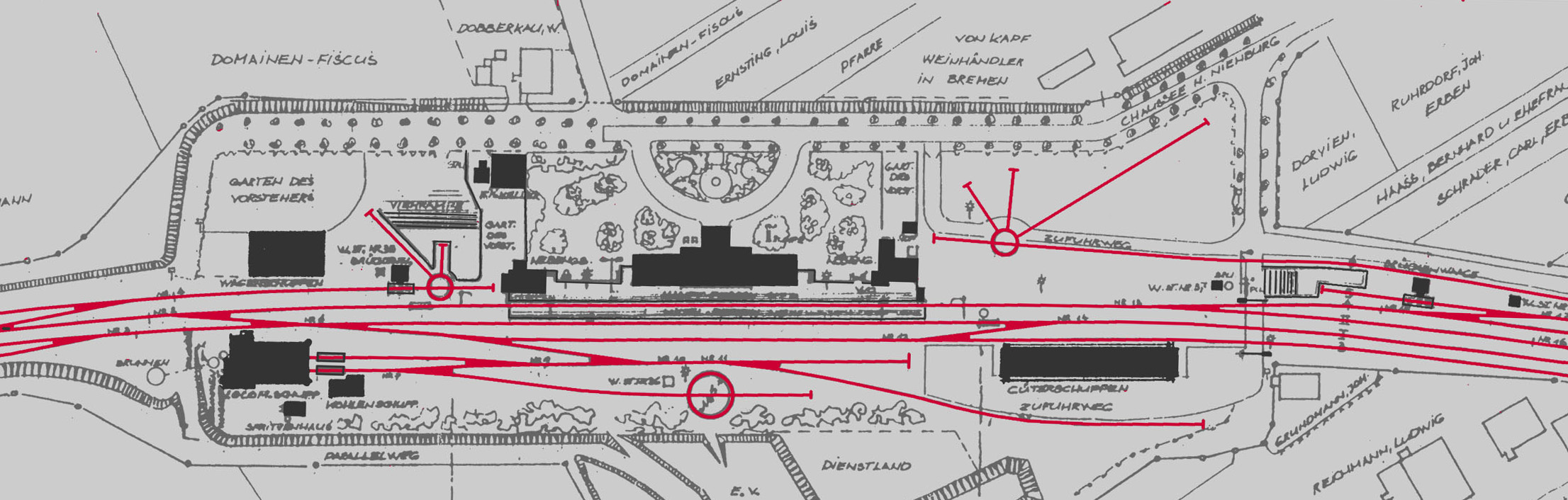

Gleissplan des Nienburger Bahnhofs von 1848

1848

Bahnsteigseite des Nienburger Bahnhofs

Die Bahnsteige befinden sich noch direkt vor dem Empfangsgebäude

1857

Zweigleisiger Ausbau der Strecke Wunstorf-Bremen Nienburg

1890

Das Empfangsgebäude des Nienburger Bahnhofs

Die Aufnahme des Bahnhofsgebäudes entstand um 1890

1892

Bau der Eisenbahnüberführung über die Verdener Chaussee

Zunehmende Zugfahrten hatten zur Folge, dass ein immer häufigeres Absperren der Straßen erforderlich wurde.

Deshalb wurden 1892 die Gleise des Bahnhofs Nienburg erweitert und der Bau einer Überführung der Gleise über die bisher schienengleiche Chaussee Nienburg-Verden gebaut.

1893

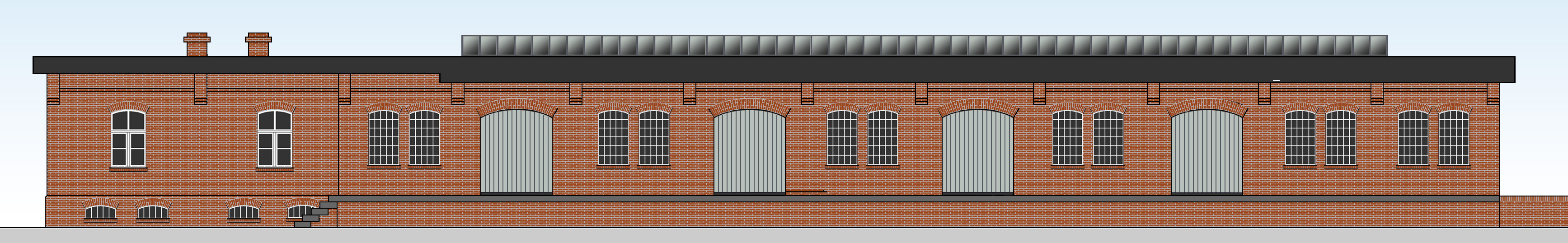

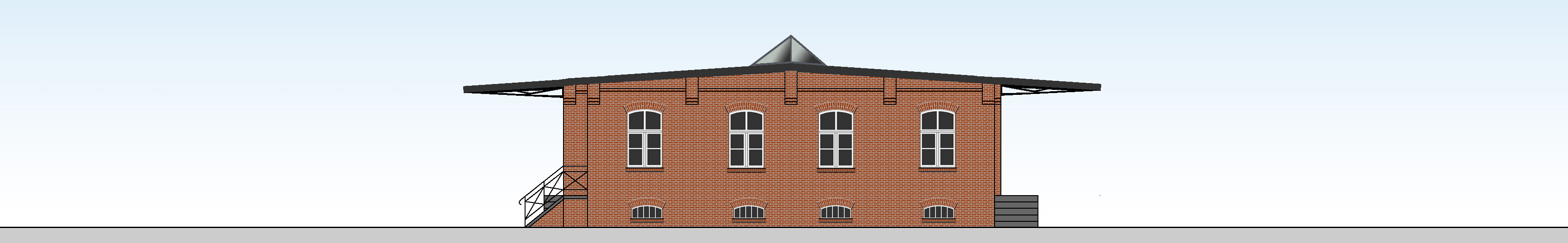

Gleiserweiterungen und Bau eines neuen Güterschuppens

Mit der Erweiterung der Gleise des Güterbahnhofs war auch die Errichtung eines neuen Güterschuppens mit Bürogebäude erforderlich geworden, da der bisherige Güterschuppen auf der Ostseite des Bahnhofs den Anforderungen nicht mehr genügte.

Bei dem in den folgenden Jahren durchgeführten Um- bzw. Erweiterungsbau der Gleisanlagen verlegte man Lade-, Wagen- und Rampengleise zum neuen Güterschuppen. Außerdem entstanden auf der Ostseite des Bahnhofs neue Verschiebegleise.

Illustrationen des Nienburger Güterschuppens nach einer Bauzeichnung von 1893

1893

Lage des neuen Güterschuppens und der neuen Verschiebegleise

In diesem Plan von 1947 sind die neue Lage des Güterschuppens und die Lade-, Wagen- und Rampengleise zu sehen

1900

Das Empfangsgebäude des Nienburger Bahnhofs

Die Aufnahme des Bahnhofsgebäudes entstand um 1900

1900

Die weitere Entwicklung der Eisenbahn in Nienburg und Umgebung

Die Jahre von 1900 bis 1923 standen ganz im Zeichen der Planung und des Baues neuer Streckenabschnitte. Im Zusammenhang damit waren auch auf dem Bahnhof Nienburg zahlreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.

Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen sollte auch eine Strecke nach Schwarmstedt, zum Anschluss an die Allertalbahn gebaut werden.

Obwohl 1907 eine Genehmigung zum Bau dieser Strecke erging, wurde das Bauvorhaben nicht realisiert, da andere Eisenbahnprojekte anstanden.

Da das vorgesehene Anschlussgleis an die Allertalbahn das Gleis 1 werden sollte, gibt es bis heute im Bahnhof Nienburg (Weser) kein Gleis 1.

1904

Erweiterung der Lokstation

1910

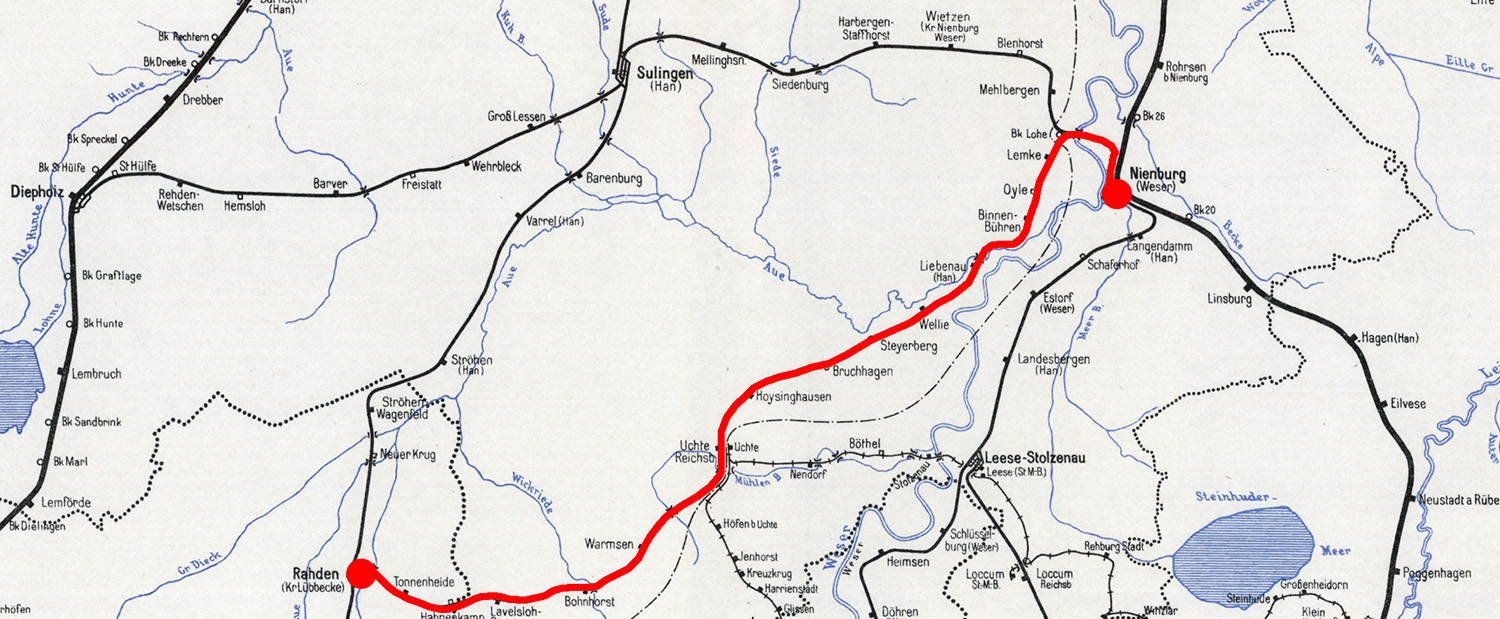

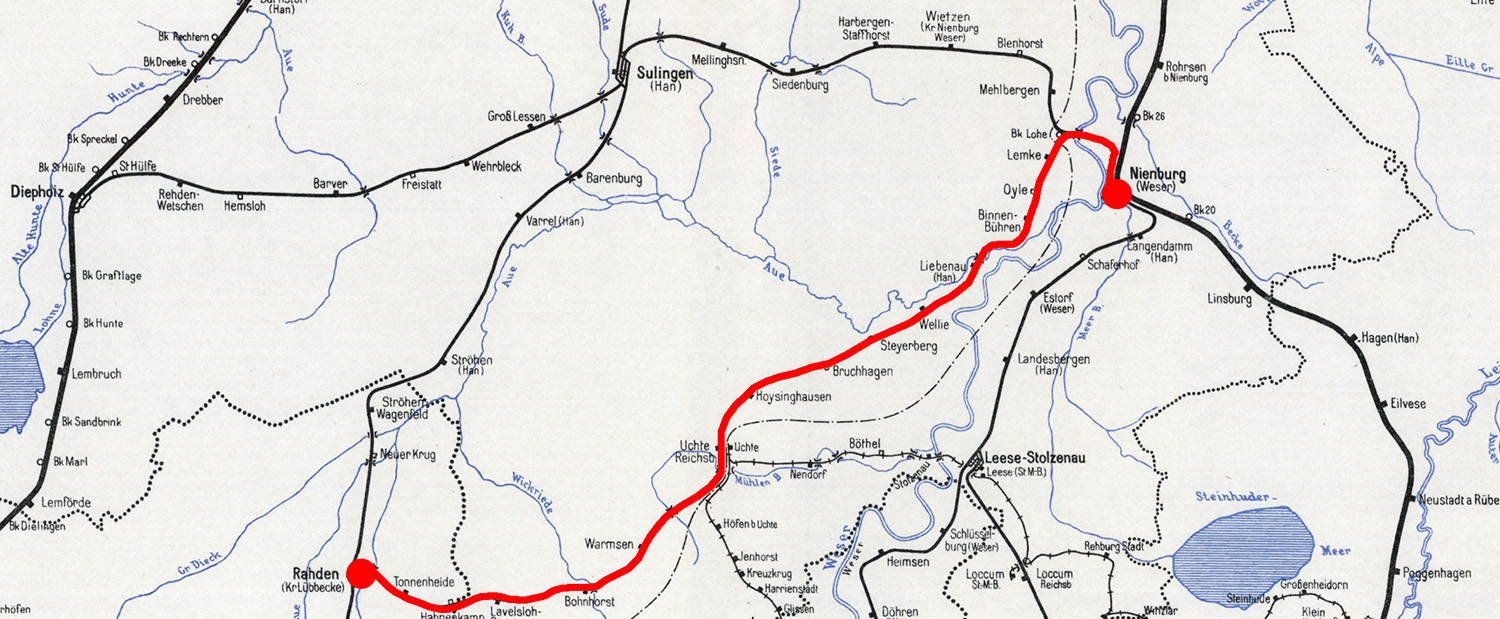

Am 15.01. Eröffnung der Strecke Nienburg-Rahden mit Einweihung der Weserbrücke

Bahnhof Rahden

Blick auf den Bahnhofsvorplatz von Rahden mit dem damals noch obigatorischen Postbus mit

Gepäckanhänger am 04.07.1952. Foto: Quebe

Mit freundlicher Genehmigung der Eisenbahnstiftung Joachm Schmidt

1911

Verlegung der Betriebsinspektion Bremen 2 - später Betriebsamt nach Nienburg

Im Zusammenhang mit dem Bau der Nebenstrecken wurde Nienburg Standort einer Betriebsinspektion

1919

Neubau des Bahnbetriebswerks Nienburg

Zusammenlegung der seit den Gründerjahren bestehenden Bahnmeistereien 1 und 2

Umbau des gesamten Bahnhofs

Bau der Eisenbahnüberführung über den Nordertorstriftweg

1920

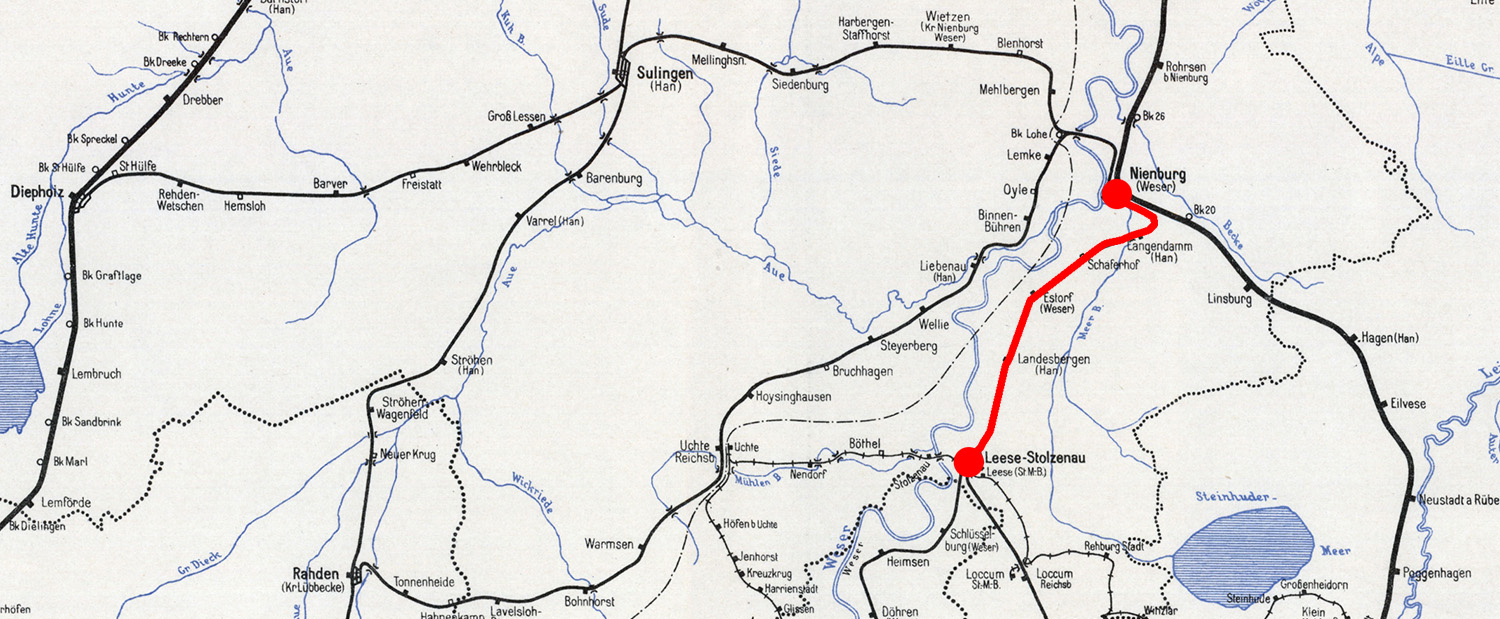

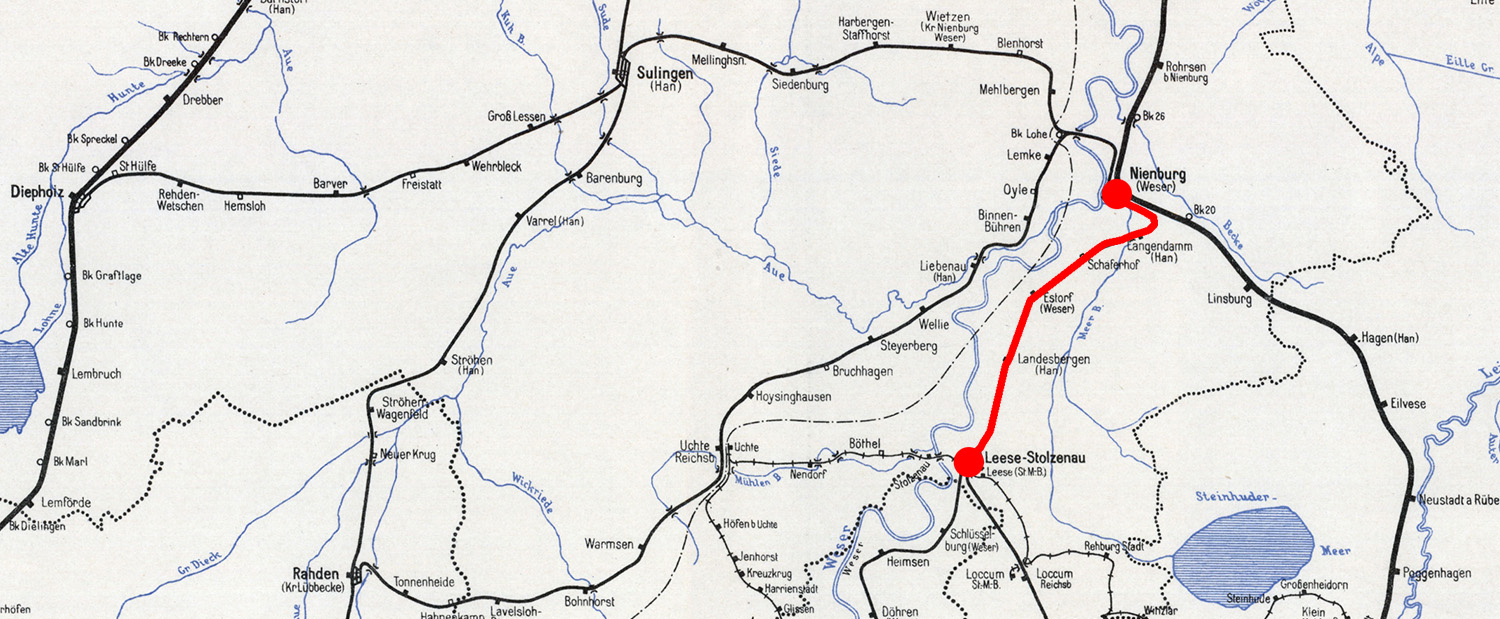

Am 01.05. Eröffnung der Strecke Nienburg-Leese-Stolzenau

Bahnhof Leese-Stolzenau

Das Bahnhofsgebäude auf einer Ansichtskarte von 1920

1921

Durch die Eröffnung der Strecke Leese-Stolzenau - Minden am 03.05.1921 wurde ein durchgehender Zugverkehr

zwischen Nienburg - Minden ermöglicht (spätere NATO-Bahn)

1922

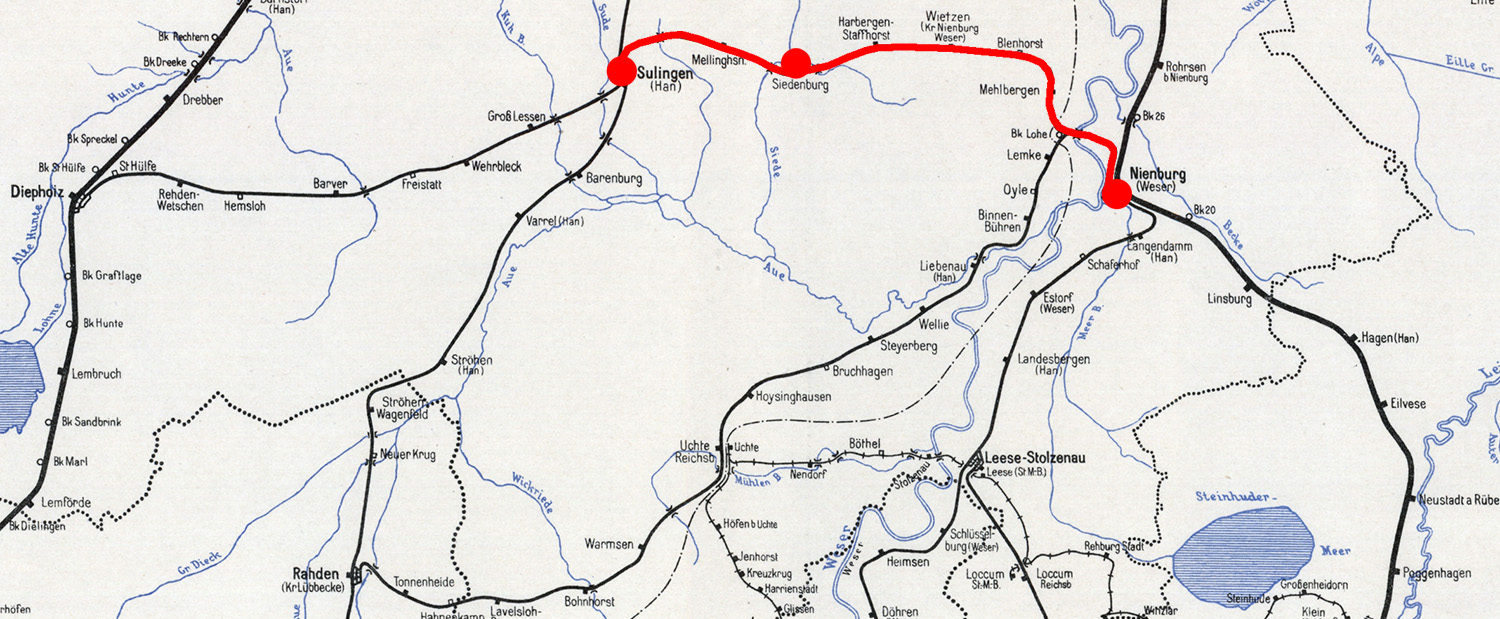

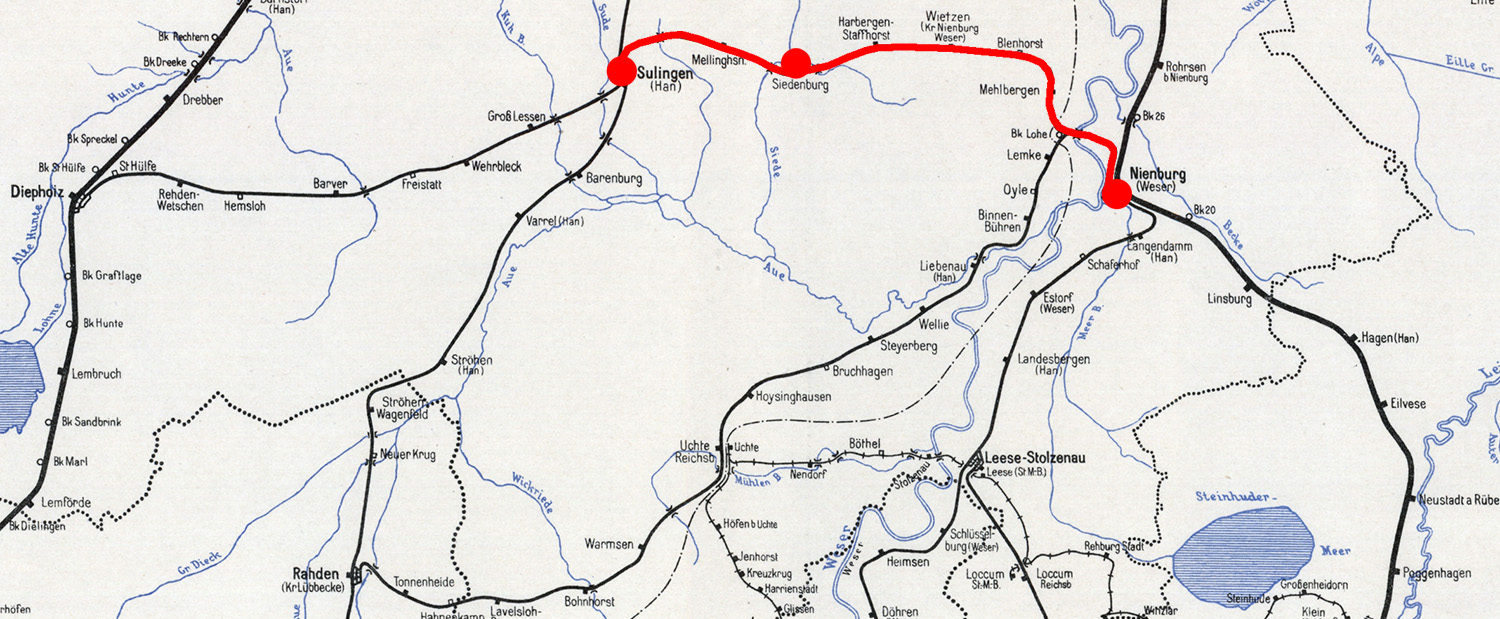

Durchgehender Zugverkehr Nienburg-Sulingen

Bahnhof Sulingen

Der Bahnhof Sulingen (Han) entstand im Jahre 1900 an der Strecke

Bünde-Rahden-Bassum. Mit dem Bau der Ost-West-Strecke Nienburg-Diepholz

(1921) wurde Sulingen zum Eisenbahnknotenpunkt ausgebaut.

Das ursprüngliche Fachwerk-Bahnhofsgebäude (im Hintergrund) wurde

Mitte der 1950er Jahre abgerissen und durch einen modernen Zweckbau ersetzt.

Die Reisenden erwarten am 15.08.1952 um 13.40 Uhr den Personenzug

nach Nienburg, geführt von 24 019 des Bw Rahden. Foto: Quebe

Mit freundlicher Genehmigung der Eisenbahnstiftung Joachm Schmidt

1923

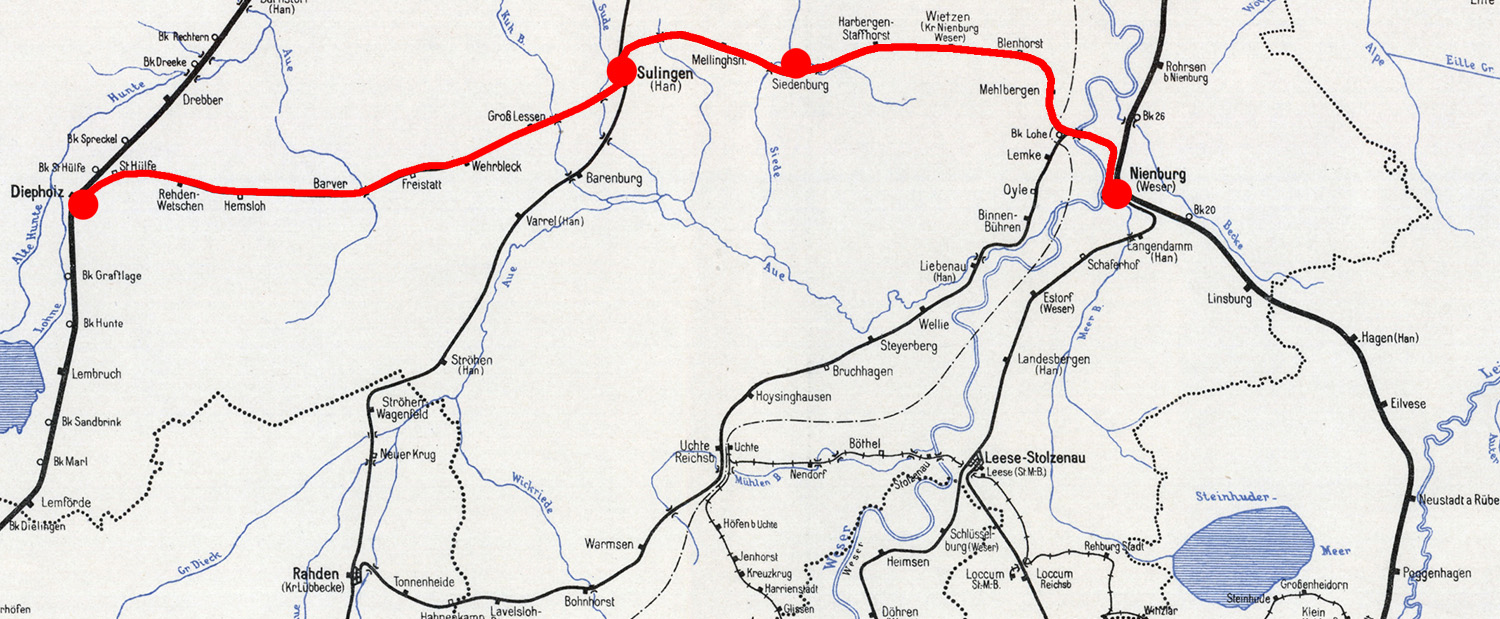

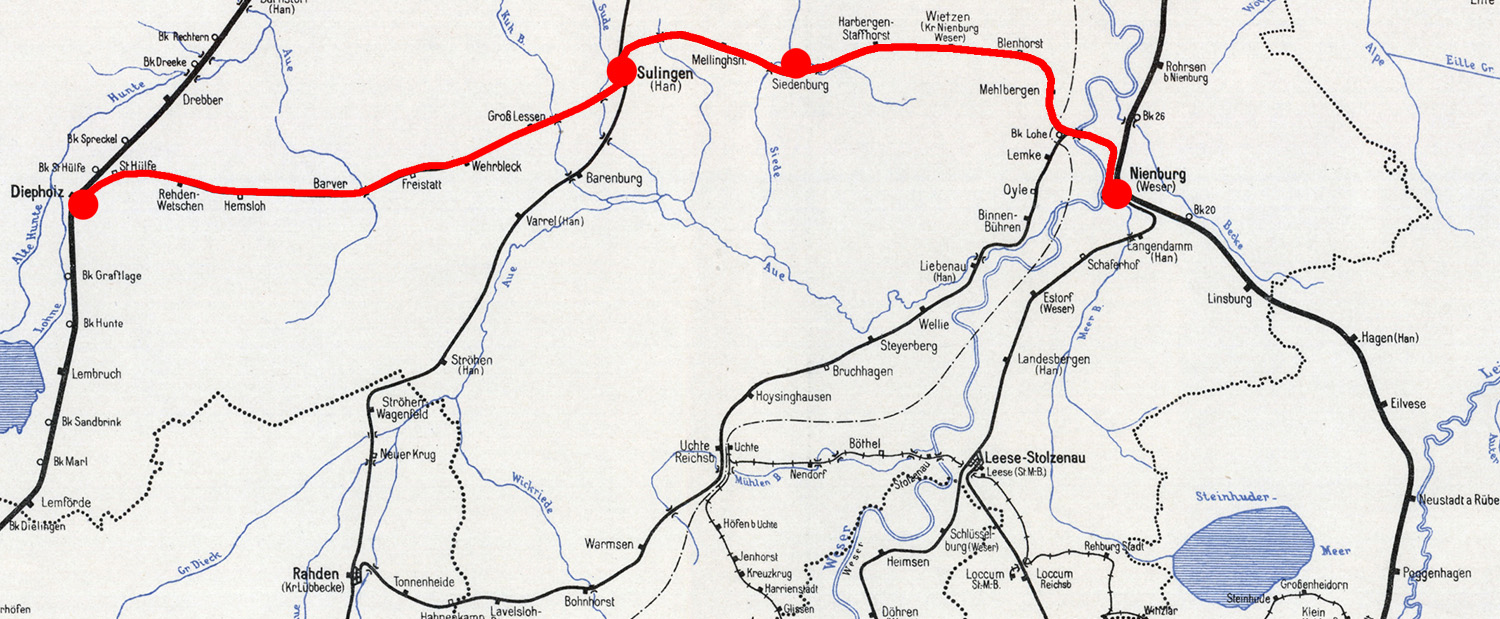

Durchgehender Zugverkehr Nienburg-Diepholz

1923

Durch die Eröffnung des Streckenabschnitts Wehrbeck-Diepholz am 01.10.1923 wurde ein durchgehender Zugverkehr zwischen Nienburg-Diepholz ermöglicht.

Bahnhof Diepholz

44 1754 vom Bw Osnabrück Hbf durchfährt Diepholz im September 1968.

Foto: Robin Fell. Um 1884 erhielt der Bahnhof bereits eine Lokstation mit

Lokschuppen (rechts), der heute komplett verschwunden ist.

Mit freundlicher Genehmigung der Eisenbahnstiftung Joachm Schmidt

1933

Bahnhof Nienburg (Weser)

Das Empfangsgebäude um 1933

1939 - 1945

Der Bahnhof im Zweiten Weltkrieg

Gegen Ende des Krieges war der Bahnhof wiederholt das Ziel von Luftangriffen u.a. am 15. Oktober 1944, am 13. Januar und 4. Februar 1945. In der Osternacht zum 1. April 1945 wurden große Teile der Bahnhofsanlagen einschließlich des Empfangsgebäudes zerstört. Dabei kamen 42 Menschen ums Leben. Eine Woche später besetzten die Engländer die Stadt.

Da die lebenswichtigen Streckengleise bereits in sehr kurzer Zeit in Stand gesetzt wurden, konnte der Betrieb auf der Strecke Bremen - Hannover bereits am 26. Mai wieder aufgenommen werden.

Die Wiederaufnahme des Betriebes auf der Strecke Nienburg - Minden erfolgte am 22. Juli und auf der Strecke Leese-Stolzenau - Stadthagen am 25. Juli 1945.

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen zu ermöglichen, verkehrten zwischen Nienburg und Lamke Omnibusse und LKW.

1945

Am 23. März wurde die Eisenbahnbrücke über die Weser durch Bomben zerstört

1945

Am 22. Juli erfolgte die Wiederaufnahme des Betriebes auf der Strecke Nienburg - Minden

und am 25. Juli die auf der Strecke Leese-Stolzenau - Stadthagen.

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

1950

Nach dem Ende des Krieges

Ob es sich hier bei den Post-Omnibussen um den Schienenersatzverkehr nach Lemke handelt, ist leider unbekannt-

Der Wiederaufbau beginnt

Der Schutt wurde inzwischen von Straßen und Plätzen geräumt und brauchbare Baustoffe für den Wiederaufbau gesammelt.

Das Baugerüst für den Wiederaufbau des Empfangsgebäudes ist bereits aufgestellt.

Das frühere Eingangsportal wurde zu einem Zeitschriftenkiosk umfunktioniert.

PKW beleben allmählich den Bahnhofsvorplatz.

1950

Der Wiederaufbau des Nienburger Bahnhofs beginnt (1.Bauabschnitt)

Der Rohbua des Empfangsgebäudes von der Gleisseite

Das Empfangsgebäudae um 1950

1951

Fertigstellung und Einweihung des neuen Bahnhofsgebäudes (1. Baubaschnitt)

Bereits ein Jahr nach Wiederaufbaubeginn konnte der nordwestliche Teil des Bahnhofsgebäudes mit Empfangshalle, Fahrkartenausgabe, Bahnhofsgaststätte, Wartesälen und Personentunnel seiner Bestimmung übergeben werden.

1954

Einsatz von Dieseltriebwagen auf der Trecke Nienburg - Minden

Die unwirtschaftlich gewordenen Personenzüge auf der Strecke Nienburg - Minden wurden durch

Dieseltriebwagen ersetzt.

1955

Fertigstellung und Einweihung der Eisenbahnbrücke über die Weser am 24. September

In Anwesenheit des Bundesverkehrsministers Dr. Seebohm (4. von links), des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bundesbahn Dr. Frohne (2. von links), des Präsidenten der Bundebahndirektion Hannover Herr Wegner (3. von links) und des stellvertretenden Dienststellenleiters des Bahnhofs Nienburg Herrn Borchers wurde die Eisenbahnbücke am 24. September 1955 eröffnet.

Durch die Eröffnung der Eisenbahbrücke über die Weser wurde nun der zehnjährige Schienenersatzverkehr zwischen Nienburg und Lemke überflüssig.

1957

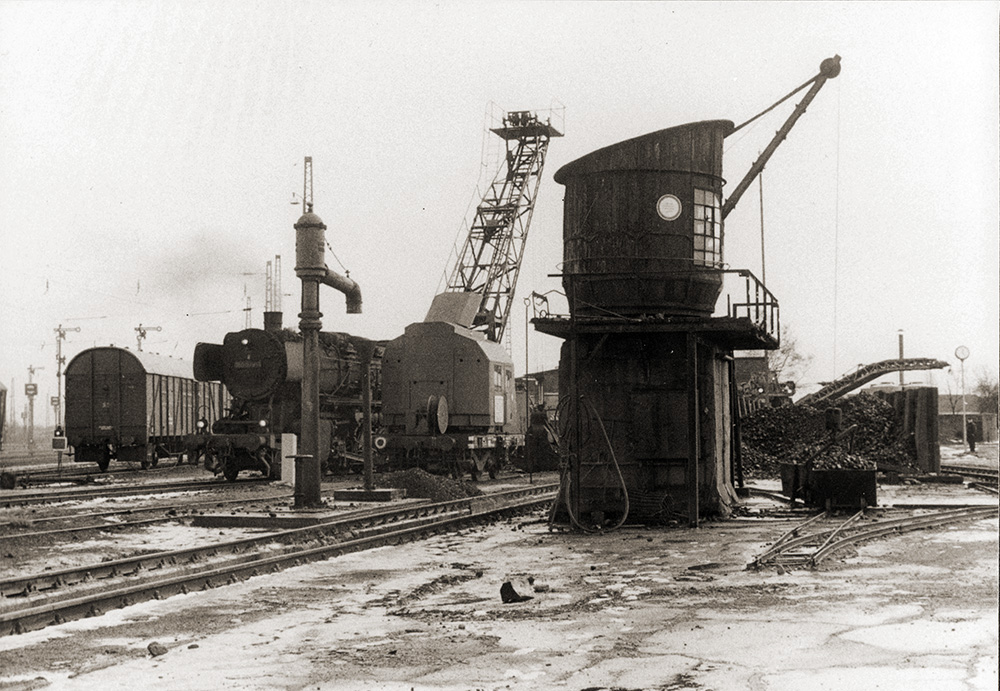

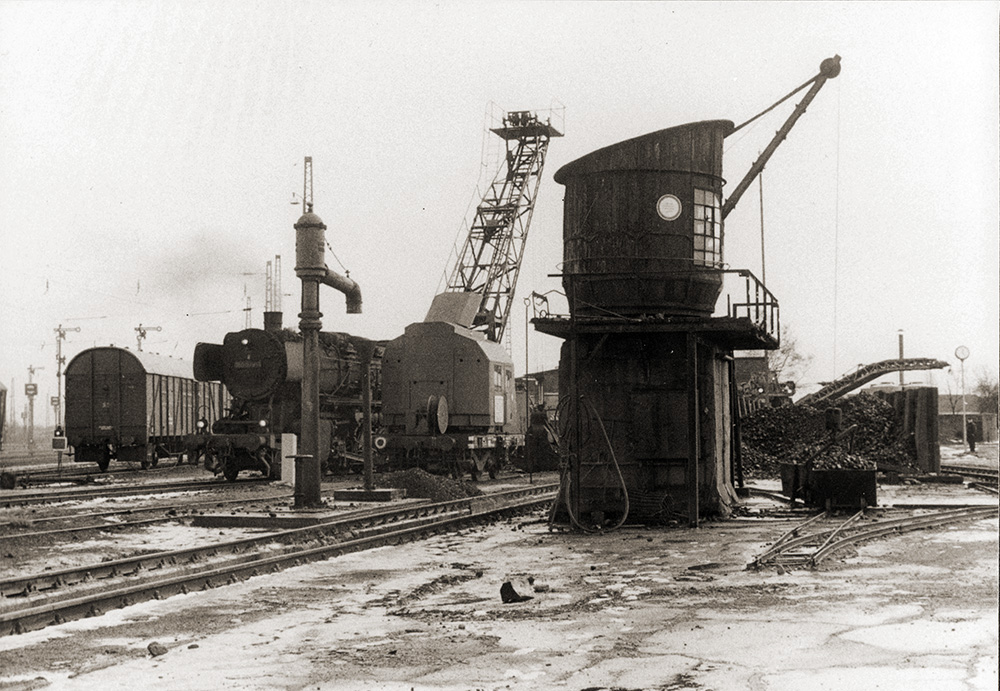

Noch werden die behlungsanlage für die Dampflokomotiven benötigt

Die unwirtschaftlich gewordenen Personenzüge auf der Strecke Nienburg - Minden wurden durch

Dieseltriebwagen ersetzt.

1957

Der zweite Bauabschnitt südlich des Empfangsgebäudes beginnt

Es entstehen eine Gepäck- und Expressgutabfertigung sowie Räume für die Bahnbusverkehrsstelle

und die Bahnhofsmission. Der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet und ein Busbahnhof gebaut.

1963

Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes auf der Strecke Hannover - Bremen

Der Eröffnungssonderzug bei seinem Halt in Nienburg/Weser am 14.12.1964

1967

Sprengung des Wasserturms

Von den beiden Wassertürmen wurde der südlich,

im Bild rechts, am 01.12.1967 um 10:37 Uhr gesprengt.

1968

Einstellung des Reisezugverkehrs zwischen Nienburg und Rahden

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

1969

Aufnahme des elektrischen Zugbetriebs auf der Strecke Nienburg - Minden

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

1979

Abriss des Bahnbetriebswerks (Bw)

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

1976

Einstellung des Güterzugverkehrs zwischen Steyerberg und Uchte

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

1985

Zusammenlegung der Güterabfertigungen und des Bahnhofs Nienburg zu einer Gemeinschaftsdienststelle

Vollangliederung des Bahnhofs Sulingen an den Bahnhof Nienburg

Um den Anschluß an die Strecke Richtung Rhaden und Sulingen weiterhin zu ermöglichen, wurden nach Kriegsende bis zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrück 1955 Omnibusse und LKW als Schienenersatzverker zwischen Nienburg und Lemke, eingesetzt.

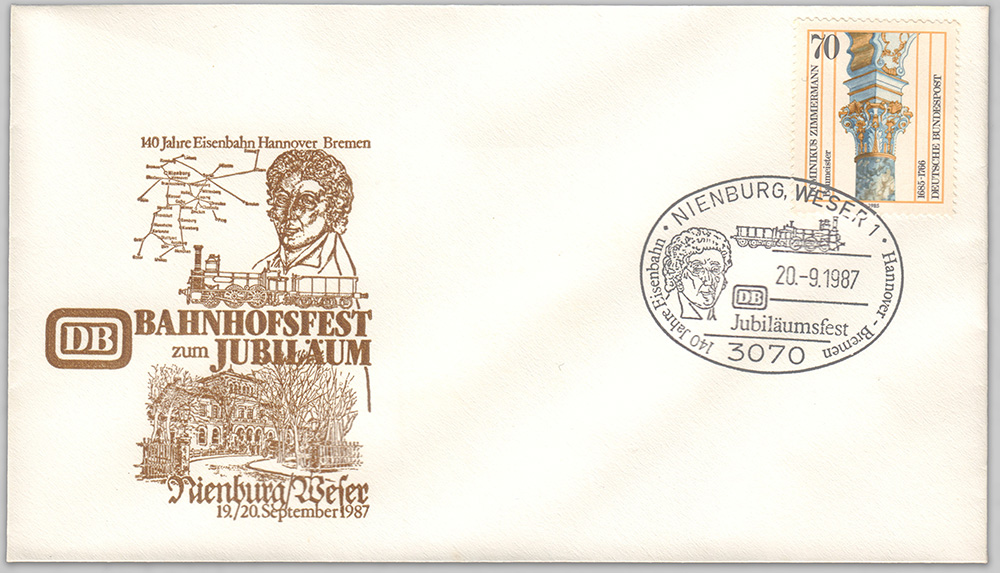

1987

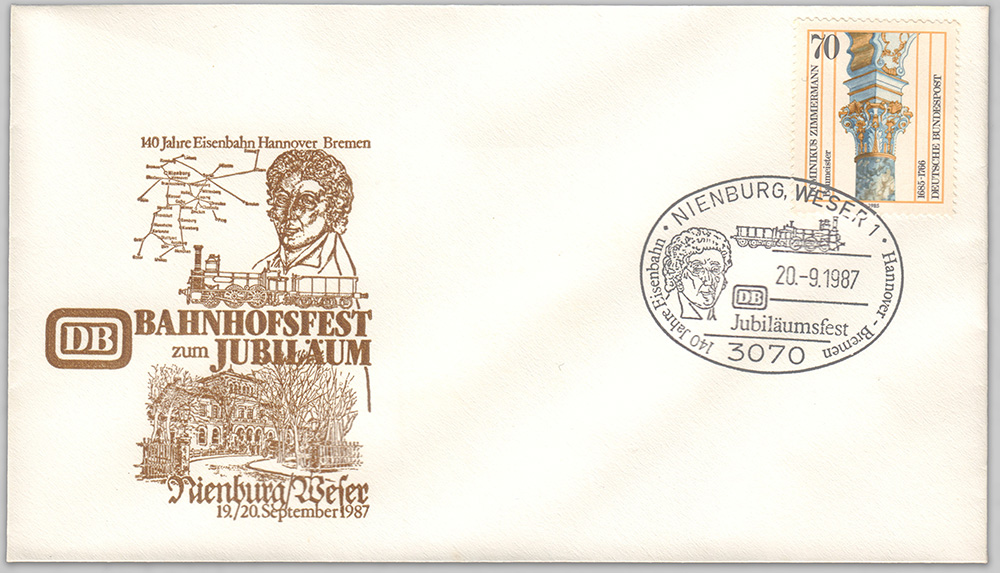

140 Jahre Eisenbahn Hannover - Bremen

Jubiläumsfiere mit grße Fahrzeugschau

1955

Fertigstellung und Einweihung der Eisenbahnbrücke über die Weser am 24. September

Sonderbrief mit Sonderstempel zum 140 jährigen Jubiläum des Nienburger Bahnhofs

1987

Aufnahmen von der Fahrzeugschau

T 13 "Stettin 7906"

der Mindener Museumseisenbahn

262 642-5

Die Baureihe V 60 ist eine ursprünglich für die Deutsche Bundesbahn entwickelte

Diesellokomotive für den Rangierdienst. Bis etwa 1982 waren die Fahrzeuge als kleine Rangierloks im Einsatz der DB. Sie zogen jedoch auch leichte Güter- und Personenzüge. Nach dem Einbau von Funkfernsteuerungen in diverse Fahrzeuge der Baureihe in den 1980er Jahren, wurden diese in Baureihe 262 und 263 umbenannt.

112 494-0

Am 1. Januar 1968 wurden die bereits ausgelieferten E10.12 (E10.13) als Baureihe 112 umgezeichnet. Im gleichen Jahr wurden 20 weitere Exemplare für den gestiegenen Bedarf an Zugleistungen für Rheingold/Rheinpfeil direkt als 112 485 bis 504 ausgeliefert

120 106-0

1979 wurde mit der 120 001-3 die erste Lokomotive mit Drehstromantriebstechnik an die damalige Deutsche Bundesbahn übergeben Die Auslieferung der Serienloks dauerte bis Ende des Jahres 1989. Sie wurden sofort im planmäßigen Dienst eingesetzt, wobei sie in einem gestrafften Umlaufplan tagsüber Intercity- und Interregio-Züge und nachts schnelle Güterzüge bespannten.

Zweiachsiger Kesselwagen der Eisenbahn verkehrsmittel Aktiengesellschaft EVA,

Bf. Brühl-Ost, Befüllung: Atzende Stoffe.

Kohlenstaubwagen für 128m³ der VTG (3380 9326 116-6)

Der Interregio (Kurzform: IR) ist eine ehemalige Zuggattung, die 1988 von der Deutschen Bundesbahn als ein Zugsystem des Fernverkehrs eingeführt wurde und auf Dauer die damaligen Schnellzüge ablösen sollte, die in individuellen Fahrplanlagen fuhren. Regionen und Mittelstädte sollten mit festen, im Takt betriebenen Linien an das Fernverkehrsnetz angebunden werden, unterhalb der zuschlagpflichtigen Netze von Intercity (IC), Eurocity (EC) und ab 1991 den Intercity-Express (ICE).

Waggon der Mindener Museumseisenbahn

216 151-1

Die Baureihe V 160 (ab 1968: Baureihe 216) war ein Diesellokomotiven-Typ der Deutschen Bundesbahn. Dieser ist die erste Variante der V 160-Familie, die im Nachkriegs-Neubauprogramm der Bundesbahn als einmotorige Großdiesellokomotive für den mittelschweren Streckendienst projektiert wurde.

VT 08 520

Zum Winterfahrplan 1952/53 erhielt er dann auch den Namen Münchner Kindl, der sich auf das Münchner Stadtwappen bezieht. Außerdem fuhr er vereinigt mit dem Ft 27/28, „Rhein-Isar-Blitz“, einem Zug der Rheinblitz-Gruppe.[3] Im Sommer- und Winterfahrplan 1954 verkehrte der Zug wieder als lokomotivbespannter Wagenzug, ab Sommer 1955 erneut mit VT 085.

928 211-2

Die Baureihe 628 ist eine Baureihe zweiteiliger Dieseltriebzüge der Deutschen Bahn AG, bestehend aus je einem Motor- (628) und Steuerwagen (928) oder bei wenigen Fahrzeugen auch aus zwei Motorwagen (Baureihe 629). Im Deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wurde für diese Fahrzeuge die Baureihennummer 95 80 0628 vergeben. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge deutschlandweit im Nahverkehr auf Neben- und untergeordneten Hauptbahnen. Sie gelten als Nachfolger der Schienenbusse und werden, wie diese, häufig als Nebenbahnretter tituliert.

928 211-2

Die Baureihe 928 ist eine Baureihe zweiteiliger Dieseltriebzüge der Deutschen Bahn AG, bestehend aus je einem Motor- (628) und Steuerwagen (928) oder bei wenigen Fahrzeugen auch aus zwei Motorwagen (Baureihe 629). Im Deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wurde für diese Fahrzeuge die Baureihennummer 95 80 0628 vergeben. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge deutschlandweit im Nahverkehr auf Neben- und untergeordneten Hauptbahnen. Sie gelten als Nachfolger der Schienenbusse und werden, wie diese, häufig als Nebenbahnretter tituliert.

928 211-2

Die Baureihe 628 ist eine Baureihe zweiteiliger Dieseltriebzüge der Deutschen Bahn AG, bestehend aus je einem Motor- (628) und Steuerwagen (928) oder bei wenigen Fahrzeugen auch aus zwei Motorwagen (Baureihe 629). Im Deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wurde für diese Fahrzeuge die Baureihennummer 95 80 0628 vergeben. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge deutschlandweit im Nahverkehr auf Neben- und untergeordneten Hauptbahnen. Sie gelten als Nachfolger der Schienenbusse und werden, wie diese, häufig als Nebenbahnretter tituliert.

928 211-2

Die Baureihe 628 ist eine Baureihe zweiteiliger Dieseltriebzüge der Deutschen Bahn AG, bestehend aus je einem Motor- (628) und Steuerwagen (928) oder bei wenigen Fahrzeugen auch aus zwei Motorwagen (Baureihe 629). Im Deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wurde für diese Fahrzeuge die Baureihennummer 95 80 0628 vergeben. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge deutschlandweit im Nahverkehr auf Neben- und untergeordneten Hauptbahnen. Sie gelten als Nachfolger der Schienenbusse und werden, wie diese, häufig als Nebenbahnretter tituliert.

Die Baureihe V 100 ist ein von der Deutschen Bundesbahn (DB) Ende der 1950er Jahre beschaffter Lokomotivtyp mit dieselhydraulischem Antrieb, der auf nicht elektrifizierten Nebenbahnen die dort verwendeten Dampflokbaureihen ersetzte. Die Baureihe V 100 wurde in mehreren verschiedenen Ausführungen produziert.